|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

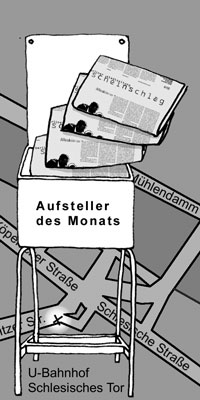

Wie ein PunksongReminiszenz an das Rohe, Schiefe und Unfertige des PunkFoto: Archiv SUBstitut Vor fast zwei Jahren war in Berlin die großartige Ausstellung Ostpunk too much future zu sehen, die zeigte, wie die DDR-Punkszene Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger entstand, wie sich Jugendliche dem „festgeschriebenen und vorweggenommenen Lebenslauf", „der Perspektive ohne Perspektive" verweigerten und die Konsequenzen, die dieses „feindlich-negative" Tun für sie hatte: Repressionen aller Art, im schlimmsten Fall Gefängnis. Und nicht zuletzt ging es den Kuratoren Michael Boehlke und Henryk Gericke darum vorzustellen, was die Punks von damals mittlerweile treiben. Nun, pünktlich zur Eröffnung derselben Ausstellung in Dresden, erscheint die überarbeitete und erweiterte Version des binnen kürzester Zeit vergriffenen Berliner Katalogs als Buch beim Verbrecherverlag. Das Werk, als hochkomprimiertes Derivat einer solch umfangreichen Ausstellung, kann diese natürlich nicht getreu abbilden. Das, was ein solches Buch kann, tut es immerhin nicht schlecht mit besonderem Augenmerk auf die bizarren Anfänge des DDR-Punk zwischen 1979 und 1983. Die Texte, ausnahmslos von mit der Szene direkt oder indirekt verbundenen Autoren verfaßt, sprechen über die Entwicklung in den einzelnen Städten (nicht nur Berlin oder Leipzig, auch Dresden, Erfurt, Weimar usw.), die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Punk und (Undergound-) Kunst, das Verhältnis der Kirche zu den Stachelköpfen und natürlich über Repression und Vereinnahmung durch den allmächtigen Staat. Dabei ist das Gesamtbild, das die Texte bieten, durchaus disparat, aber offensichtlich auch so gewollt. Neben fein durchdachten Elaboraten und Analysen stehen einfach so hingerotzte Äußerungen oder mindestens merkwürdig anmutende Gebilde, etwa, wenn ein Text plötzlich und unerwarterweise abbricht, man glaubt, es kommt noch was, Schluß! aber damit genau wie ein Punksong funktionierend. Das von der Punkästhetik inspirierte Layout läßt Textblöcke wackeln und rotieren, die Zeilen ineinanderstürzen und verschwurbelt alles fröhlich miteinander, überkleckst das Ganze obendrein mit merkwürdigen grafischen Sprengseln oder hingeschmierten Streifen. Das paßt. Auch kleine Fehler, manchmal eine Unübersichtlichkeit, ein etwas flau wirkendes Bild stören nicht, es wirkt eher wie eine Reminiszenz an das Rohe, Unfertige, ja auch das Schiefe und Unvollendete des Punk. Lediglich der Text von Bert Papenfuß zu den Gebrüdern Lippok beides Musiker und Künstler, die innerhalb der Berliner Punkkreise tätig waren, um sie kreisten wirkt deplaziert. Das ist keine Punkliteratur, nicht zu dieser Zeit entstanden, der Text ist aber auch nur schwer als wenigstens halbdokumentarisch zu bezeichnen. Ohne den umfangreichen Erklärungsapparat ist dieses verspielte Artefakt für den Außenstehenden praktisch kaum zu verstehen. Was ja gar nichts über seine künstlerische Qualität besagen will, es paßt nur nicht ins Buch. Eine passende Ergänzung zum Buch könnte der ebenfalls unter dem „Too much future"-Label entstandene Film von Boehlke und Gericke sein, der sechs Protagonisten der ersten DDR-Punkgeneration porträtiert, sie von damals und von dem, was sie heute machen, reden läßt. (Premiere am 22. August in der Kulturbrauerei). Roland Abbiate Michael Boehlke, Henryk Gericke (Hrsg.): Too much future Punk in der DDR. Verbrecherverlag, Berlin 2007. 16,80 Euro. |

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|||||||||||