|

||||||||||

|

|

||||||||||

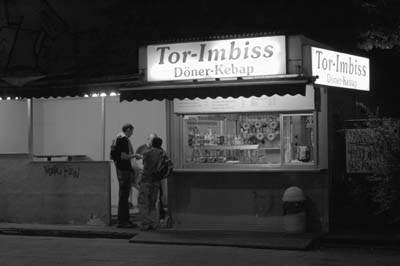

Notgemeinschaften und ÜberlebenszusammenhängeSelbstverwaltete Projekte fühlen sich bedroht – aber worin besteht die Bedrohung und worin die Selbstverwaltung?Die Zerstörung „alternativer", selbstorganisierter Strukturen hat so viele Gesichter wie die geräumten, rausgeekelten oder in den Ruin getriebenen Projekte selbst. Die Liste ist lang, und demnächst könnte sie noch länger werden. Denn Roland Gewalt, innenpolitischer Sprecher der Berliner CDU, hat bereits am 21. August des letzten Jahres deutlich gemacht, was er von solchen Projekten hält: „Drogendealer, Kleinkriminelle und Häftlinge bekommen eine neue Chance – hinzu kommen jetzt offensichtlich die Rollheimer." Auch Rot-rot beharrt auf der „Berliner Linie", und an das unter Ex-Innensenator Schönbohm abgeschaffte Verbot von Räumungen im Winter ist auch nicht mehr zu denken. Was macht die Urban Gipsies, die Stadtindianer, die modernen Abenteurer zum roten Tuch für Politiker jeder Couleur? Auf der Suche nach Antworten begeben wir uns als erstes zu den Wagenburglern an der Revaler Straße, denn die mußten schon hautnah erfahren, was es bedeutet, in Berlin unabhängig leben zu wollen: 2000 wurden sie von ihrem damaligen Areal am Volkspark Friedrichshain vertrieben, verbrachten ein Jahr auf der Straße, bevor sie hier schließlich wieder seßhaft werden konnten. Nun hat der Senat 900000 Euro aufgetrieben, mit denen er endlich den Sportplatz realisieren möchte, der seit Jahren auf just jenem Stück Berlin projektiert ist, das heute mit etlichen Bauwagen, umgebauten Transportern und anderen Wohngefährten einen Hauch von Zigeunerromantik verbreitet. Zwischendrin Volxküche, Mehrzweckbühne, Schaukeln und spielende Kinder. Schüler, Studenten, Azubis, Selbständige, Arbeiter und Nicht-Arbeiter. Das soziale Spektrum könnte weiter gefächert nicht sein. Mobilität statt Miete Laster-Hänger-Wagenburglerin Else baut gerade das Innenleben ihres Transporters um, wobei die Tischlerausbildung, die sie gerade absolviert, hilfreich ist. Seit zweieinhalb Jahren lebt sie auf vier Rädern. „Warum? Ich fühle mich so näher am Leben, alleine, daß man das Wetter ganz anders mitkriegt. Die Mobilität ist mir wichtig, und Miete ist das ganze Gegenteil: eine Festlegung, Unfreiheit." Ansichten, die sie mit einigen ihrer Wagengenossen teilt, andere fühlen einfach eine höhere Lebensqualität: „Man kann hier einerseits individueller sein, andererseits lebt man auch gemeinschaftlicher". Klar ist die Selbstverantwortung größer, wenn man eben nicht die schützende Hand des Vermieters über sich weiß, sondern buchstäblich in den eigenen vier Wänden lebt.  Torstraße, August 2004. Foto: Knut Hildebrandt Und wie steht es mit dem Kollektiv? Elektra und Sonja, beide schon seit Jahren dabei, berichten vom starken, geradezu familiären Zusammengehörigkeitsgefühl, zumal in schwierigen Zeiten des Drucks von außen. Das hilft über manche Plenumsdiskussion hinweg. Handfeste Zeugnisse des Gemeinwesens gibt es auch: Der Strombedarf wird tatsächlich über Solarpanels auf den Wagendächern gedeckt, und man verweist auf das drahtlose Netzwerk freifunk.net, an dem man sich beteiligt. „Als ich letztens nachts um drei in Spandau liegengeblieben bin, ist sofort jemand losgefahren und hat mir ausgeholfen", berichtet Sonja und meint, mit dieser Solidarität würden sie auch die kommenden Auseinandersetzungen angehen. „Als wir damals auf der Straße waren, haben wir viel Feedback von anderen alternativen Zusammenhängen bekommen, was eine sehr positive Erfahrung war. Außerdem hat die Vernetzung mit linken Gruppen zugenommen, seit wir hier im Kiez sind." Müssen die Rollheimer weichen, würde das bedeuten, eine in den Kiez integrierte Institution zu verdrängen. Auch wenn mancher Media-Spree-Manager sich statt Squat-Krawallen eine Squash-Halle wünscht. Das Projekt „Trendsport statt Trinksport" (O-Ton Ralf Hirsch, Senatsbeauftragter Gewalt läßt grüßen) könnte zum Eigentor werden. Aus purem Idealismus Überlebensprobleme hat aber auch ein „selbstbestimmter" Lebensraum anderer Art. Beim Hausprojekt Kastanienallee 86 geht es um Querelen mit den Eigentümern Schlotauer, Witte und Brauner. Während das Hinterhaus, auch als Tuntenhaus bekannt, nach wie vor als große WG linker Schwuler dient, ist der Status Quo im Vorderhaus gefährdet. Wir sitzen im Hinterhof, der ein Treffpunkt der Bewohner ist, als halböffentlicher Raum aber auch gerne mit Besuchern, z.B. zur Volxküche, geteilt wird. Anton, der die Hausgemeinschaft oftmals nach außen vertritt, berichtet: „Die Zugangstür zur Durchfahrt wurde aufgebrochen. Ebenso der Dachboden, der ausgebaut werden soll. Eine leerstehende Wohnung wollten die Eigentümer mit Bekannten belegen, die nicht in unsere Zusammenhänge passen und darüber hinaus auf der falschen Seite des Konfliktes stehen auch wenn sie nichts dafür können." Nächster Stein des Anstoßes ist die Galerie Walden, in der Reinhold seit 1995 50 unkommerzielle Ausstellungen junger internationaler Künstler organisierte und in der Abteilung „Stars on CDR" selbstproduzierte CDs anbietet: „Ich hab den Raum damals renoviert und seither mietfrei genutzt. Jetzt soll noch mal offiziell saniert werden, um danach fünf Euro pro Quadratmeter zu verlangen. Das wäre das Ende meines Projektes, das aus purem Idealismus betrieben wird." Für die Bewohner ist klar, daß die Eigentümer das Haus mit Mietern durchsetzen wollen, die keinen Bezug zur Hausgemeinschaft haben, um somit ein normales Mietshaus mit vereinzelten, weder strukturell noch informell organisierten Mietparteien zu erwirken. „Das wollen wir verhindern, indem wir unsere Freiräume, unsere Lebenskultur verteidigen." Diese Lebenskultur ist durchaus politisch relevant, denn schon oft gingen von dort Projekte aus, wie die queere Politkneipe Rattenbar (benannt nach dem berühmten Landowsky-Zitat von Ratten und Gesindel). Und mit dem linken Buchladen, einem Kneipenkollektiv, Veranstaltungsräumen und der Selbsthilfe-Druckerei DreiGroschenDruck, die gerade die neuesten Demo-Plakate der Antifa druckt, ist eine soziale Basis vorhanden, die über den Kreis der Bewohner hinausgeht. Überlebenssicherung In einer völlig anderen Situation fanden sich die „normalen" Mieter des Hauses in der Revaler 26, Ecke Matkowskystraße, als ihr Eigentümer, Herr Tabakoff, vor vier Jahren den Bankrott erklärte und sie ihre Wohnverhältnisse plötzlich selbst in die Hand nehmen mußten. Das Wasser wird nun direkt von den Wasserbetrieben gekauft, das Dach in Eigenregie repariert, der Müll als Gewerbemüll entsorgt (nur Hausbesitzer können die BSR beauftragen). Anfang des Jahres zwangsversteigerte die Gläubigerbank das Gebäude doch niemand außer der BAG, die als Tochter verschiedener Banken „schwierige" Immobilien diskontiert, wollte es haben. Die befürchtete, juristisch umstrittene Zwangsversteigerungsräumung blieb aber aus. Mit der neuen Eigentümerin will man sich nun arrangieren, was angesichts der heterogenen Mieterstruktur und ihrem Charakter einer Notgemeinschaft nicht so einfach ist. Ansgar, ein Kameramann, der seit drei Jahren im Haus lebt, beklagt, daß die BAG im Winter die Heizung abgestellt hat, aber auch den Mangel an Kooperation mit „spanischen oder italienischen Punks und Freaks", die z.B. kein Wassergeld zahlen wollen. Walter Kamps, Musik- und Kunstschaffender mit Kreuzberger Besetzererfahrung, geht die Sache differenzierter an und meint, daß man „die Leute zum Kollektiv führen muß. Das sind Lernprozesse. Die Dachreparatur und die Umgestaltung des Bodens zum Szene-Kino waren gut. Nur bei der Ausführung fehlte es an Kontinuität". Insgesamt aber sieht er einen guten Zusammenhalt. Die vielzitierten Netzwerke funktionieren, wenngleich nicht reibungslos. Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit dem Mieterladen Asum e.V., und auch das Bezirksamt hat sich nach Kamps' Worten „durch größte Unterstützung für uns als Bewohner Friedrichshains" hervorgetan. Bürgernah zeigten sich auch die Mitglieder des Abgeordnetenhauses Freke Over (PDS) und Barbara Österheld (Grüne). Insgesamt glaubt Kamps, daß den Bewohnern die unverhofft auferlegten kooperativen Lernprozesse schwerer fallen, weil sie zweckbezogen sind und der Spaßfaktor zu kurz kommt. „Wir definieren uns nicht über Erfolge, manchmal ist es nicht mehr als eine Grillparty, die uns zusammenhält. Deswegen sind wir aber auch offener." Es ist keine Selbstverwaltung, die hier praktiziert wird, eher eine Überlebensstruktur. Aber das trifft sicher auf viele alternative Projekte zu. Hier kommt ihnen eine oft übersehene Bedeutung für die Stadtgesellschaft zu. Wenn sie immer stärker unter Druck geraten und ihre Häuser und Plätze privatisiert werden, gehen Räume, die vielen Existenzen ihr Überleben sichern, verloren. Michael Welskopf

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

||||||||||